Andar per mare… parte 2

di Anna Maria Barbaglia

IL COMPASSO DA NAVIGARE

Il termine portolano deriva dal latino portus e altro non era se non un manuale per la navigazione costiera la cui compilazione era basata sull’osservazione e sull’esperienza. Praticamente erano istruzioni delle quali non potevano fare a meno coloro che volevano andar per mare.

I portolani più antichi derivavano dai peripli ancora più antichi di origine greca e latina. Periplo, alla lettera, significa circumnavigazione di un’isola o di un continente. Lo troviamo descritto nella letteratura greca antica in cui si parla del periplo come di qualcosa molto utile alla navigazione in quanto descriveva i porti e, a volte, riportava notizie etnografiche, le forme politiche e religiose dei luoghi, poi col tempo furono sostituiti dai portolani.

Di solito ai portolani venivano accluse delle carte con l’indicazione dei porti che si incontravano lungo le coste, le direzioni e le distanze.

i compilatori dei peripli prima e dei portolani poi si avvalsero di una tradizione ininterrotta per secoli.

Il più antico testo a carattere portolanico del Mediterraneo che è pervenuto ai giorni nostri, seppur in copia, è da far risalire al VI secolo a.C., mentre le prime stesure dei portolani propriamente detti risalgono al XIII secolo, nati prima in Italia, poi nella penisola Iberica.

L’origine di queste carte-portolano è chiaramente mediterranea e questa tradizione andò avanti per secoli.

Con l’incremento dei viaggi per mare tali portolani divennero sempre più ricchi di informazioni grazie alle testimonianze degli stessi marinai.

Il più antico portolano del Mediterraneo è il Compasso da Navigare che comprende una descrizione molto dettagliata della costa, dei luoghi, i particolari sui pericoli della navigazione, sulle correnti, sui fondali nonché sugli scogli affioranti.

Nel Compasso da Navigare sono indicati i buoni porti dove attraccare, come entrare in essi e le profondità, dove trovare acqua potabile “acqua dolce e bona”, le montagne, gli edifici sacri e profani a mo’ di segnali stradali: tutto ciò allo scopo del riconoscimento dei luoghi, insomma uno strumento pratico nato da esigenze di tutti i giorni.

Il Compasso da Navigare è anonimo e non datato, ritrovato in una biblioteca di Alghero dal medievalista Bacchisio R. Motzo intorno agli anni ’30 del secolo scorso che, attraverso alcune comparazioni con esemplari simili, ritenne che la stesura iniziale di tale documento potesse risalire alla metà del XIII secolo e ciò in base anche ai toponimi di località fondate e/o abbandonate in quel periodo.

È conservato nel manoscritto Hamilton 396 che si trova nella Staatsbibliotehek di Berlino ed alla seconda riga reca l’indicazione MCCLXXXXVI DE MENSE JANUARIT FUIT INCEPTUM. Si tratta del più antico testo di questo genere datato.

Fu lo stesso Motzo a dire “Il compasso da Navigare è un’opera italiana composta tra il 1250 e il 1265 circa, in due parti che si completano a vicenda: il portolano, la guida scritta per navigare nel Mediterraneo e la carta nautica del Mediterraneo stesso”.

Oggi la tesi del prof. Motzo è ampiamente riconosciuta e il Compasso da Navigare è stato classificato come manoscritto pisano anche se è stato adoperato su navi toscane, liguri e veneziane ed è stato trascritto da amanuensi sia italiani che portoghesi ed iberici.

Quasi sicuramente tale strumento era in uso sulla nave che portò Lanzarotto Malocello nel 1312 verso le Isole Canarie e che lo aiutò, partito da Varazze nella navigazione almeno fino a quando varcò lo stretto di Gibilterra.

L’identità, come detto, dell’autore del testo della grande carta nautica del Mediterraneo è rimasto anonimo ma questo, probabile, nocchiero doveva essere in qualche modo legato ai mercanti pisani e, secondo il Motzo, la sua formazione sarebbe avvenuta alla scuola di Leonardo Fibonacci matematico, mercante e viaggiatore pisano che proveniva da una famiglia di mercanti tanto che, pare, che il padre fosse pubblico scrivano della Repubblica di Pisa presso la dogana di Bugia (oggi Béjaia) capoluogo di quella regione che poi diverrà Algeria e che, all’epoca, era un importante porto commerciale dell’Africa Settentrionale.

Siamo intorno alla seconda metà del XII secolo.

Tanto per far capire chi fosse, il Fibonacci è più noto per il Liber Abbaci, trattato di aritmetica ed algebra contenente una successione di numeri dove ognuno è dato dalla somma dei due numeri precedenti. Fu lui ad introdurre in Europa la numerazione indo-araba ed il numero 0 che in precedenza non era mai stato adoperato e che andò a sostituire la numerazione romana e, ad oggi, è ancora considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi.

Ma ritorniamo al nostro Compasso da navigare che, comunque, rappresenta la più importante opera sella scienza nautica dell’epoca cui si aggiunge il valore linguistico per la conoscenza della lingua Sabìr (oggi estinta) che può essere considerato un “idioma di servizio” in quanto era parlato in tutti i porti del Mediterraneo dall’epoca delle Crociate fino a tutto il 1800.

Tra i tanti porti e coste descritti voglio ricordare Venezia per la citazione di Dante Alighieri nella Divina Commedia.

Nel XII secolo Venezia era al massimo del suo splendore, infatti divenne una tra le più importanti potenze mercantili nel Medio Oriente, finanziata dalle più potenti famiglie di mercanti. Dominava su tutte le coste del Mediterraneo dall’Adriatico a tutto l’Egeo e tra i suoi possedimenti vi erano l’Istria, la Dalmazia, molte isole dell’Egeo tra cui Cipro, Creta e Corfù. Nella parte occidentale della città vi erano i “Palazzi del Potere”, mentre nella parte orientale vi era il centro dell’industria mercantile e militare, la zona che oggi chiamiamo arsenale, parola che deriva dall’arabo daras-sina’ah, nome che in veneziano divenne prima darzanà, poi arzanà.

Bene, Dante durante il suo esilio a Ravenna, visitò anche Venezia nei primi mesi del 1321 e fu ospite di Giovanni Soranzo, uno dei più influenti patrizi della città, politico, diplomatico ed ammiraglio che fu anche Doge della Repubblica dal 13 luglio 1312 fino alla sua morte che avvenne il 31 dicembre 1328.

Venezia appassionò molto Dante, ma il luogo che più lo colpì fu proprio l’arsenale, quel cantiere dove i veneziani creavano la loro flotta, cantiere molto attivo vista l’espansione della città in quel periodo. E fu così che, per spiegare al meglio la pena riservata ai barattieri, Dante richiama un’immagine dell’arsenale collocando i barattieri nella pece bollente, quella pece, insieme alla stoppa nuova, con cui venivano riparate le navi danneggiate in modo tale che potessero riprendere il mare, quella pece così tanto viscosa da impedire persino all’acqua di penetrare come sono impenetrabili i segreti dei raggiri, delle truffe e delle corruzioni per denaro messi in atto appunto dai barattieri.

Canto XXI, Inferno, vv. 7-18

“Quale nell’arzanà de’ Viniziani

bolle l’inverno la tenace pece

a rimpalmare i legni lor non sani,

ché navicar non ponno – in quella vece

chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa

le coste a quel che più vïaggi fece;

chi ribatte da proda e chi da poppa;

altri fa remi e altri volge sarte;

chi terzeruolo e artimon rintoppa;

tal, non per foco ma per divin’ arte,

bollia là giuso una pegola spessa,

che ‘nviscava la ripa d’ogne parte”

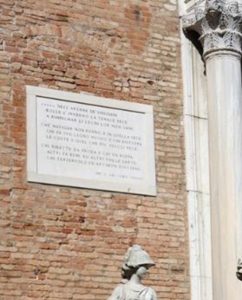

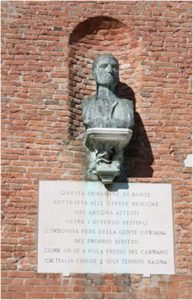

Sono molti anni che devo visitare Venezia, ma mi pare di ricordare la lapide posta proprio sulla sinistra dell’ingresso principale dell’arsenale con impresse le tre terzine di Dante, mentre sulla destra vi è un grande busto di bronzo dello stesso Poeta.

Nelle immagini:

-Lapide con scritti versi di Dante

-Busto bronzeo del Poeta